«Природа святости». Из беседы с сестрами Иверского монастыря

«Сверхъестественность – опасный дар» . Из беседы с сестрами Иверского монастыря

«Побеждают искусные». Из беседы с сестрами Иверского монастыря

Монашество – это великая радость

Слово в день очередного монашеского пострига

«…Все сестры пришли ко мне когда-то, чтобы быть рядом, наставляться, вдохновляться и так совершенствоваться. Иногда от некоторых сестёр я слышал тревогу: «Батюшка, если вдруг нас разлучат, если вдруг вас рядом не будет по каким-то обстоятельствам, мы тревожимся, как нам тогда быть?» Запомните сейчас моё слово: Это вообще не страшно, а страшно, если вы сами оставите меня. Никто не может разлучить, и даже смерть не может разлучить. Вы можете быть в моем духе, в моем мировоззрении, даже если мы будем далеко, даже если обстоятельства нас разлучат. Это вообще не страшно. Вы можете быть всегда рядом со мной. Страшно, если сегодня вы пришли на постриг, сделали мне метание, сказали о верности, а через время, через один помысел, второй, третий, вы начнёте оставлять – вот тогда вы разлучитесь со мной. Я могу быть на вытянутую руку, глаза в глаза, но вы будете не со мной – вот что страшно.

Все очень часто говорят в монашестве о послушании: слушайся, слушайся… Невозможно слушаться, если ты не слышишь, или, если ты не хочешь слышать. Не получится слушаться, поверьте мне. У нас уже есть маленький, но свой опыт. Да, наш монастырь молодой, всего десятый год, но у нас есть свой небольшой опыт, и из этого опыта я вам говорю: не получится. Я сейчас читал молитву, и там были слова: трудитесь, молитесь, воздерживайтесь, терпите и в конце самое ключевое слово: РАДУЙТЕСЬ. Это цель монашества. Кто всё это перечисленное понимает в монашестве, но у него выпадает вот это последнее ключевое слово РАДУЙТЕСЬ, он получает какое-то страшное монашество — монашество каких-то законов, обрядов, правил. Но в его монашестве, если не будет радости – радости отношений со Христом, радости отношений с духовником, радости отношений с сестрами – то это не монашество, это уродство какое-то. Чуть-чуть теряете радость – это вам ориентир, что вы начинаете что-то делать не так, где-то вы допускаете лукавство, где-то вы допускаете себе недоговорить, вы теряете радость. А МОНАШЕСТВО – ЭТО РАДОСТЬ…

… Дай Бог вам духовной радости, чтобы у вас была молитва. Молитва возможна только в несмущенном помыслами сердце. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят… Лицезрение Бога – это уже рай. Это уже Царство Небесное. Просто смотреть на Бога – это уже рай.

Хотите – поведу. В какой-то момент отнимете руку, скажете: «Всё, я дальше сама». Ну, давай, жду тебя потом… с шишками, с разбитыми коленями…»

Протоиерей Сергий Баранов

4 июля 2022 г.

В чем сущность исихазма

Вот в чём сущность исихазма – когда человек находит максимальную тишину. Не внешнюю тишину, а внутреннюю. Он максимально устраняется от своих личных забот. Монахи не бездельники, они трудятся, но трудятся по послушанию, не планируя своё трудовое бытие. Они не выдумывают своё послушание, им послушание дают. Поэтому они как бы свободны. За них думает духовник, игуменья. Они не планируют своё будущее, живут сегодняшним днем. Стараются сдерживать эмоции, порывы, даже не требуют у Бога: «Дай мне сейчас и здесь то духовное состояние, которое я от Тебя хочу получить». Нет, они смиренно тянут чётки, читают Иисусову молитву и ждут, когда Господь Сам их посетит. Они не требуют от Него ничего, говоря: «Господи, дай просто смотреть в Твою сторону и обращаться к Тебе со словами “Господи Иисусе Христе, помилуй мя”». Они не торопят своё духовное преуспеяние, не строят планов даже в духовной жизни, не говоря уже о кратком отрезке своего земного бытия. Они ко всему относятся смиренно, терпеливо, и их счастье только в том, чтобы быть Божиими, говорить Спасителю: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» – и трудиться. И им Бог даёт в то время и в той мере, в какой Сам считает нужным.

Протоиерей Сергий Баранов

12 мая 2022г.

Слово по окончании пострига пятерых послушниц

В чине пострига есть слова Евангелия, которые мы только что слышали: кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. Эти слова люди часто слышат, но очень мало чувствуют сердцем. Многие эти слова понимают, но не чувствуют так, как их сказал Господь. В них нет никакого пренебрежения к отцу и матери, нет со стороны Господа никакого желания превосходства. Это не в природе Бога. Суть этих слов в том, что когда человек познаёт Бога в духовной жизни, он познаёт такую райскую сладость в близости Бога, что всё забывает, даже отца и матерь. Но, приходя служить Господу, даже после пострига, даже прожив в Церкви, в монашестве долгое время, немногие достигают этого состояния. Чаще всего упомянутые мною евангельские слова воспринимаются на уровне рассудка, а это совсем далеко от того, что человек может почувствовать сердцем.

Цель монашеской жизни – максимально приблизиться к Богу. И тогда человека посещает такое счастье, такой духовный восторг, что он забывает даже отца и мать, сыновей и дочерей, забывает всё, чем он раньше дорожил. И ему даже не нужно к этому понуждаться в тот момент, когда он приблизился к Богу. Бог заслоняет собой всё. Для него всё перестаёт существовать вне Бога.

Но хочу обратить внимание на один важный момент: не должен монашествующий прийти к состоянию равнодушия к миру. Он начинает жить мир через Бога, с Которым он соединился в таинстве монашества. А Бог очень неравнодушен к миру. Бог печалится о мире. Бог заботится о мире. Бог любит мир, даже тот мир, который далеко ушёл от Него. Человекам это невозможно, Богу возможно всё. Это игра, это фантазия: «Я буду молиться за весь мир! Всех обниму своим широким сердцем!» Это всё неправда. Обнять мир может только Бог. И цель нашего монашества – соединиться с Богом и уже в Боге любить мир. Не самому по себе, не играться в эти вещи. А то начнёте потом изображать из себя влюбленных. На самом деле всё это ложь: пять минут любите, пять минут не любите. В Боге всё будет. Но будет только через крест. Поэтому все вы сегодня получили в свои руки кресты. Царствие Божие нудится, и употребляющий усилия наследует его. «Нудится» – это такое слово относительно мягкое, нежное. Царствие Божие должно быть выстрадано через слёзы, через боль. И в то же время Господь говорит: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть». Когда ты трудишься просто из-за того, что тебя понуждают,– это тяжело. Когда ты трудишься даже за плату – это уже легче, потому что у тебя стимул какой-то есть. Но это тоже тяжело. Но когда ты трудишься из любви, когда ты пленник любви, когда ты не можешь не трудиться для Него, – тогда ты непрестанно хочешь радовать Его, своего Небесного Жениха, тебе постоянно хочется сделать приятное Ему, угодить Ему и ночью, и днем. И вот этот труд становится блаженным, хотя слово «труд» и понятие «труд» остается. Но он становится блаженным, потому как ты постоянно переживаешь состояние, при котором беспрестанно отдаешь себя Ему, и чем больше отдаёшь, тем больше приобретаешь.

Я очень хочу, чтобы ваше монашество не было какой-то трагедией и в то же время не было халявой. Поймите: это труд, на который вы сами согласились, и этот труд становится очень приятным, большой радостью.

Протоиерей Сергий Баранов

4 апреля 2022 г.

О сути монашеского подвига

Доклад игумении Ксении (Пашковой),

настоятельницы Иверского женского монастыря г. Орска

на круглом столе «Монашеские добродетели как средоточие монашеского подвига» в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Монашество есть сугубое христианство. Оно должно выйти за пределы теории, философии и стать бытийным. Ведь христианство – это не только жить со Христом рядом, думать, говорить о Нём… Христианство, а тем более монашество – это жить во Христе, находиться в общении с Ним как с Личностью. Формы подвижнической жизни разнообразны, но цель одна – обожение, соединение с Богом. И подвиг состоит в том, чтобы неустанно двигаться далее в направлении от себя ко Христу.

Но, согласитесь, можно много лет искренне, самоотверженно подвизаться, думая, что ты приближаешься к Богу, а на самом деле всё более и более удаляться от Него. Хорошо, когда рядом есть тот, кто может объяснить тебе суть подвига с первых дней твоего монашества. А иначе можно со временем сломаться, надорваться от непонимания смысла происходящего, а голова будет «взрываться» от помыслов с бесконечными «За что?», «Зачем?» и «Почему?».

В личном духовном опыте подвижника бывает период испытания веры. Вроде бы, уже есть какой-то свой подвиг, аскеза, выстроенная духовная жизнь и даже якобы отношения с Богом. Но однажды Господь вдруг очень откровенно и предельно точно задаёт тебе вопрос: «А не иллюзия ли это?». И уже сама эта точность, конкретность вопроса становится для тебя большим искушением. Тут не получится лукавить. Ты вынужден отвечать откровенно, а откровенно – часто больно, потому что приходится говорить о своём несовершенстве. И слава Богу, что такой момент наступает, это очень драгоценно.

Оказывается, проверить объективность своего духовного опыта невозможно ни в какой другой точке бытия, как только на краю ада. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся», – говорит преподобный Силуан Афонский. То есть пока ты находишься в относительно комфортных условиях, нельзя испытать истинность твоей веры. И Господь, видя твою готовность, однажды ставит тебя в ситуацию крайнего духовного кризиса. И если до этого ты находился в иллюзиях о самом себе и о своих отношениях с Богом, то всё это рушится, как картонный домик. Наступает состояние богооставленности. Но не нужно отчаиваться. Если ты правильно его переживёшь, то это станет отправной точкой на пути к не иллюзорным, не разгорячённым, а действительно реальным отношениям с Богом. И тогда ты увидишь, что эти отношения выстраиваются только через формат Креста.

Поэтому точка испытания веры очень важна. Она не должна пугать подвижника.

Нужно понять и принять, что в смысл нашей духовной жизни входит Крестоношение. Иногда мы задаёмся вопросом: «А как умирают святые?» и отвечаем на это стандартной фразой: «Они умирают тихо, мирно, благоговейно». А как умирал Христос? Мирно и тихо? Это была скорбь неимоверной степени напряженности, до крика: «Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня оставил?» (Мф.27:46). И если мы подражатели Христа, а вернее сказать, носители Христа внутри себя, тогда ответ очевиден.

Невозможно духовно вызреть без Креста. Крест нас взрослит. Он делает нас серьёзнее. Крест обнажает нерв нашего огрубевшего сердца, возрождая в нём духовную чуткость. Только через внутреннее утомление, через надрыв, когда у человека просто не остаётся сил на искусственную эйфорию, эмоциональные состояния, он способен очень тонко и объективно переживать Бога.

Умри, чтобы жить. Чтобы жить Христа, нужно умереть по ветхому человеку. Святые отцы, проходя всё это опытно, на этой идее и выстроили всю аскетику. Они искали эту точку боли, умирания во Христе. Без этой боли невозможно взросление в меру возраста Христова. Подвижник опытно познаёт, что боль необходима и входит в смысл возрастания. Тогда, преодолев первоначальный страх, он говорит: «Господи, я согласен, я принимаю этот сценарий, этот путь». С этого момента начинается его вызревание.

Но, конечно, Господь оставляет нам свободу выбора. Он предлагает нам драгоценную жемчужину и сразу откровенно говорит о её цене. И если мы настроены искренне подвизаться в монашестве, мы соглашаемся на эту боль. Это и есть цена жемчужины.

Так, реальность и объективность духовного опыта может быть испытана только в мученичестве.

Послушание – это мученичество. Правило – это мученичество. Бдение – это мученичество. Общение со старшим и отказ от своего мнения – тоже мученичество. Всё это – добровольная постановка своего «Я» в крайнюю точку кризиса, боли. Страдания притупляют эмоциональность человека, и через тяготу у него просто не остаётся ни телесных, ни душевных сил на иллюзорные, «духовные» восторги, переживания. Люди, которые страдали, имеют очень чуткое, тонкое сердце. А сердце, не знающее страданий, – грубое, дебелое. Боль отрезвляет наше сердце. Это входит в смысл аскезы.

Не нужно бояться этой боли. Нужно приобрести опыт, что на самом краю этой боли, твоего маленького мученичества, придёт обильная благодать.

В последний месяц своей жизни архимандрит Софроний Сахаров очень страдал. Он болел раком, но испытывал не только физическую боль. Старец переживал, его сердце болело о том, готовы ли его духовные чада лишиться его. Он горячо молился за свой монастырь и за весь мир. В последние минуты перед смертью он испытывал сильнейшую агонию. Когда старец почил, его племянник отец Николай поспешил в храм сказать отцам, что Старец отошел. Шла Литургия. От кельи Старца до храма – метров 30. Секунд 20 отец Николай бежал туда, а затем – обратно в келью. Вернулся он уже в другое пространство. Минуту назад там была Голгофа, и вдруг – Пасха.

В мирском понимании страдание – это результат неправильного поведения, как некое наказание. Но почему тогда страдают люди святой жизни? В это мировоззрение не вмещается искание страданий праведниками и преподобными. Они страдают в другом смысле. Христос сознательно дошёл до крайней степени человеческих страданий и говорит нам: «Претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф.10:22). Вот это «до конца» бывает ужасно, когда кажется, что это уже предел твоего терпения. Но именно на этой, самой крайней точке вдруг является Христос и утешает тебя.

Святой, чтобы войти в состояние такого подвига, понес сначала большой внутренний подвиг. Ведь самое тяжелое – это стабильный духовный труд. Труд ежедневный, нудный, порой лишённый вдохновения. Труд до смерти. Когда нет внимания, молитвы, когда обнажаются наши страсти, атакуют помыслы, а мы, несмотря ни на что, встаём, идём, двигаемся далее, продолжаем: «Господи Иисусе Христе… Иисусе, Иисусе…» – вот это и есть мученичество, и преподобничество, и праведность.

Теоретически все мы знаем, что Православие – это не религия комфорта. Но иногда в молитве мы ищем комфорта духовного, некоего состояния умиротворения и покоя, подобно буддистам, которые в практике медитации ищут блаженства, просвещения. Но в чём тогда разница между нами, ради чего мы совершаем молитву? Ради состояния покоя, блаженства или ради того, чтобы быть со Христом? Мы ищем не состояния, а Христа. А хотим ли мы, чтобы Христос вошел в это наше «блаженство»? Ведь Он войдёт вместе с Крестом и нарушит наш покой.

А ещё в пространство нашей духовности вместе со Христом войдет и наш ближний, потому что мы имеем две главные заповеди: возлюби Бога и ближнего. Они неделимы. Нельзя взять только заповедь о любви к Богу и обмануть себя, что мои умилительные состояния и есть любовь к Богу. Когда мы принимаем ближнего со всеми его недостатками, это иногда приносит нам не просто дискомфорт, а крайнюю боль. Но Любовь истинная, христоподражательная – всегда жертвенная и не перестаёт. Она испытывается только в соприкосновении с ближним и только в крайне критической, дискомфортной для нашего «Я» ситуации.

Представим себе: вдруг в храм или сюда, в зал, сейчас заходит убийца… И конкретно в эту минуту перед нами встает выбор – жизнь или смерть?

Но умереть даже ради Христа – не в этом суть нашего подвига. Потому что умирание ради высокой идеи было и у неверующих, например, коммунистов – умирание «за други своя». Однако стимулирующей силой на этот подвиг была ненависть, например, к тем же фашистам. Высший идеал смерти – смерть за врагов, как у Самого Христа, а потом у архидиакона Стефана с молитвой: «Господи, прости им, не ведают, что творят» (Лк.23:34). Только любовь к врагам, готовность за них умереть свидетельствует об истинном соединении с Богом. То есть важен не подвиг сам по себе, а его внутреннее содержание, качество: в каком духе он совершается. И только подвиг во Христе осолен этой главной приметой – без ненависти к врагу.

Так проверяется, есть ли в тебе Бог или это просто духовное разгорячение, которое ты, сам себя обманывая, выдаешь якобы за результат твоей духовной жизни, аскезы, молитвы. Ты переживаешь какие-то состояния? Поставь себя в точку соприкосновения с врагами, и твои состояния просто исчезают. Ты говоришь: «Я приобрел молитву…» – поставь себя в точку соприкосновения с врагами, – нет молитвы, теряется. «Приобрел смирение, послушание…» – поставь себя в критическую точку – всё рассыпается, рушится. Бог даёт нам эти точки боли повседневно. Будем принимать их, не пытаясь избежать, обойти сторонкой.

Про монахов говорят: бескровные мученики. Они соглашаются на боль, на добровольное Распятие, на ежедневное умирание во Христе, в Котором обретают новое рождение.

В подвиге самоотречения сущность подвижника постепенно умаляется, сужается и доходит до крайней точки умирания «Я», в которой остаётся только Христос. В этой точке, во Христе, как в точке линзирования, и происходит преображение. Точка сужения переходит в расширение до бесконечности, потеря себя становится приобретением всех людей и способностью вместить в себя весь мир, скорбь претворяется в радость, а смерть даёт жизнь.

Поэтому святые отцы сочиняли аскезу, творили её, чтобы постоянно испытывать себя: способен ли я на такое умирание.

В этом и заключается, на наш взгляд, суть монашеского, христианского подвига.

Так испытывая себя и свою веру, мы постоянно будем приходить к неудовлетворённости собой, к чувству опасности, к чувству гибели – и слава Богу. Тогда мы опытно познаем, как нужен нам Спаситель, Сын Бога Живого. Тогда наш подвиг, как стабильное движение от себя ко Христу, станет нашей жизненной потребностью, а наша вера будет живой, истинной и крепкой.

Этого я искренне желаю всем нам.

Игумения Ксения (Пашкова)

14 декабря 2021 года

Слово после отпевания монахини Еленой (Гурьяновой)

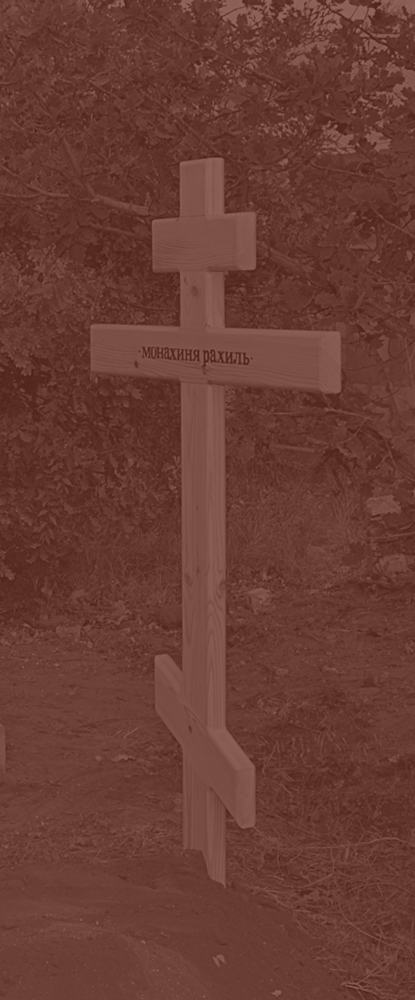

Слово после отпевания монахини Рахили (Высоцкой)

Слово после отпевания схимонахини Силуаны (Кузьминой)

О чувстве времени

О направлении в поисках Бога

Во второй главе фильма о Японии (она будет называться «Убегающий Бог») людям, которые практикуют молитву и через молитву стараются найти Бога, тратят силы, годы, но не имеют результата, я пытаюсь объяснить, что можно иметь искренность, можно употреблять силы, но просто идти не в ту сторону, и тогда эти силы будут напрасны. Очень важно направление. Некоторые думают, что у них есть и искренность, и силы, но, оказывается, этого недостаточно. Старец Ефрем, молодой еще юноша, спросил у Иосифа Исихаста: «Никто же на Афон не приходит прятаться от аскезы, все приходит искренне, так почему же мы видим такой разный результат? Кто-то становится святым, кто-то средним, а кто-то вообще никем не становится; ведь есть искренность, труд, первый порыв, а результата нет». Иосиф Исихаст ему тогда сказал: «Потому что они не нашли старца». Я добавлю: старца, как путеводителя, как Моисея, который вел за собой, показывая направление.

Почему я говорю об этом в японском фильме? У меня была цель показать людям различие в восточных практиках молитвы и в нашей православной практике молитвы. Я раньше думал, что в буддизме нет духовности, что это мыльный пузырь. Нет, в первом же буддийском храме я ощутил очень мощную духовность, но она была со знаком минус, она была очень яркой, но для человека, который знает Святого Духа и знает переживание Святого Духа, в контрасте с этим – вся их восточная духовность переживалась как-то мрачно, тягостно.

Буддизм часто называют религией безбожия. Такая антиномия двух понятий – вроде бы религия, и религия безбожия. Это не потому, что буддисты отказались от Бога, у них так произошло, потому что на молитве, в отличие от нас, православных, они направляют свою мысль вовне, они ищут Бога там, и бегут за Ним в бескрайние просторы космоса, а космос – это такая ширина и глубина, что их мысль, бегущая за Богом, растворяется в небытии и их Бог растворяется в небытии. Именно поэтому они становятся религией безбожия, и их Бог становится совершенно размытым в этом пространстве не потому, что они не хотят Его найти, а потому, что они не в ту сторону идут. Чем быстрее они бегут за Богом вовне, тем быстрее Он от них удаляется в связи с этой шириной и бесконечностью. А у нас, наоборот, чем больше мы направляем Его в сердце, тем Он глубже и глубже. На Иисусовой молитве мы ищем сердце, мы не держим внимания в голове, тем более не бежим за Богом мыслью в космос. И это именно правильное направление, о котором я говорю. Это два кардинально разных направления, и, если будешь употреблять усилия, время, искренность, но будешь направлять не туда, ты станешь, как буддисты, для которых понятие «Бог» есть, а личность Бога размылась в бесконечности космоса. А для нас Бог персонален, Он не идея, Он – Личность. И чем глубже эта Личность входит в твое сердце, тем Она больше и больше с тобой сочетается, происходит состояние обожения.

К сожалению, духовники сейчас не говорят о направлении, хотя сейчас вообще мало говорят об Иисусовой молитве. Можно всю жизнь заниматься Иисусовой молитвой, но безрезультатно, если ты не в том направлении идешь; Бог здесь, в сердце, и мы здесь. И здесь эта встреча происходит. «Царство Небесное внутрь вас есть», – говорит Господь в Евангелии.

Но есть одна очень важная деталь, которую я хочу подчеркнуть сразу, чтобы не было ошибки. Некоторые люди, не знающие практики Иисусовой молитвы, оценивают сердце как орган чувств, эмоций. Духовное сердце – это не эмоциональное сердце и не чувственное сердце. Почему может быть ошибка и прелесть? Когда люди оценивают сердце как орган чувств, и они начинают стимулировать проживание, прочувствование молитвы. Ни в коем случае нельзя этого делать, вы будете по кругу ходить, еще направитесь не в ту сторону, ничего не нужно прочувствовать, сердце духовное живет другими категориями, оно не так переживает Бога, не чувствами, не в эмоциях. Это не орган чувств и эмоций. Сердце духовное – это нечто другое, в нем происходит все очень просто, эмоции – это сложность, это не о Боге. Когда ум входит в сердце – там все очень просто, не эмоционально, не оценивайте понятие «сердце» как орган чувств. Кто так понимает, тот начинает ошибаться, входит в какие-то эмоциональные состояния, через которые они повреждаются.

Некоторые духовники говорят, что в Иисусову молитву нужно вдумываться. Не нужно вдумываться, потому что вы начинаете включать процесс думания, а не моления, начинаете включать интеллектуальный процесс, а не молитвенный, мы не вдумываемся, мы просто держим ее в сердце. Некоторые говорят, что Иисусову молитву нужно пережить в сердце, и опять здесь ошибка. Они говорят об эмоциональном, чувственном сердце, духовное сердце живет не так. Все придет в свое время, просто держите ум в области сердца, все придет естественно, не нужно искусственно торопить, разгорячать какими-то средствами, стимулировать, избави Бог. Для этого нужен просто труд, долгое время и терпение, кто хочет без труда ускорить процесс, тот повреждается. Терпите, терпите и практикуйте молитву, держите ум в области сердца и просто говорите: «Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе…»

Батюшка меня вчера спросил, почему я иногда говорю неполную молитву: «Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе…» Когда ум молится в сердце, Христос, молитва переходит из области словесной формы в область Личности, молитва перестает переживаться как словесная формула, она переживается, как Личность. А что в Иисусовой самое главное? Христос.

Протоиерей Сергий Баранов

28 августа 2018 г.